Busque en el archivo de publicaciones o dentro de este sitio web

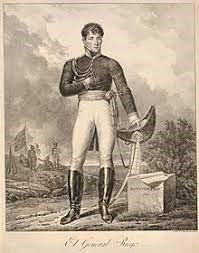

«Soldados, mi amor hacia vosotros es grande. Por lo mismo yo no podía consentir, como jefe vuestro, que se os alejase de vuestra patria, en unos buques podridos, para llevaros a hacer una guerra injusta al nuevo mundo; ni que se os compeliese a abandonar a vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y la opresión. (…). España está viviendo a merced de un poder arbitrario y absoluto, ejercido sin el menor respeto a las leyes fundamentales de la nación. (…). La Constitución española, justa y liberal, ha sido elaborada en Cádiz entre sangre y sufrimiento. Mas el rey no la ha jurado y es necesario, para que España se salve, que el rey jure y respete esa Constitución de 1812».

Con estas palabras, que parecen apelar no al deber y al valor, sino al egoísmo, escondiendo quizá intereses tras la cortina de un pretendido constitucionalismo, el teniente coronel D. Rafael de Riego sentenciaba a sus compañeros de armas a la derrota en América, y a sus compatriotas del otro lado del océano a quedar sin Patria, España. Rafael de Riego consiguió forzar a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, inaugurándose así el trienio liberal. Pero este pronunciamiento, que no golpe de estado, (en magistral definición del general Alonso Baquer) tiene también otras lecturas históricas: la recta final de las guerras civiles de emancipación, entre españoles y nativos realistas y criollos independentistas; la influencia de la masonería en la política española; el descenso de España a potencia de segunda fila, después de 1815 tutelada por Francia y amenazada por Inglaterra; y la costumbre de los militares (sobre todo liberales – 33 de los 35 pronunciamientos del siglo XIX fueron de este sesgo) de influir en la política española mediante el uso de la fuerza.

El planteamiento de Riego, y de la masonería a la que él y tantos militares españoles se habían adherido durante sus periodos de cautiverio en Francia reposaba sobre la falacia de que la Constitución de 1812 era el bálsamo necesario para sanar la herida abierta por los conflictos de independencia en los virreinatos americanos. En su interpretación, sería el régimen absolutista de Fernando VII el que alienaba a nuestros compatriotas de ultramar. La realidad es que las primeras proclamas independentistas se produjeron en Nueva España (Ciudad de México) en octubre de 1808, mucho antes de que Fernando VII aboliese la Constitución de 1812 (redactada por cierto entre otros por diputados americanos llegados a Cádiz como representantes de la Nación española). De hecho, las Juntas americanas, creadas a semejanza de las peninsulares tras la invasión napoleónica fueron declaradas en rebeldía por las Cortes de Cádiz al rechazar la nueva planta de la monarquía española, en la que no se reconocía autogobierno a los virreinatos, sino subordinación a las Cortes y la Constitución. Es en 1813, con la constitución vigente y con los franceses aún en España, cuando Bolívar decreta su «guerra a muerte».

En 1820, tras las victorias del general Morillo en Nueva Granada, el problema del levantamiento estaba encauzado, Bolívar derrotado y el refuerzo de la «Grande Expedición» mandada por el general Félix Callejón, Conde de Calderón, que fue hecho preso por Riego evitando su marcha lo formaban 20.000 infantes, unos 3.000 jinetes, 1.300 artilleros y 94 piezas de artillería de campaña. Hubiera sellado la pacificación del virreinato, y probablemente de toda América si Riego no se hubiera interpuesto.

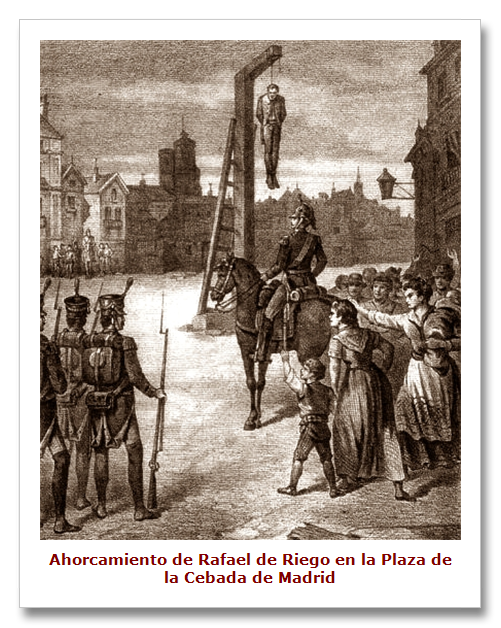

Recuperado el poder absoluto por Fernando VII en 1823, Rafael de Riego, que había sido ascendido a Capitán General, fue condenado por traidor, colgado y descuartizado en Madrid, según relata Galdós, entre los insultos del populacho. Pero el mal ya estaba hecho: en 1824 Ayacucho vio cómo, para tantos españoles del hemisferio occidental, sobre todo indígenas que se mantuvieron leales al rey, se ponía definitivamente el Sol.

Luis Bárcenas Medina